Gestatten? Ich bin Kea. Und ich lebe zwei Leben. In einem bin ich Unternehmerin. Im anderen Autorin. Und das muss man genau so sagen: Als zwei voneinander getrennte Begriffe. Man kann sie nicht in einem Atemzug nennen. Das wird immer etwas Zweigliedriges sein, ein Spagat bleiben, der an der Innenseite der Oberschenkel an den Sehnen reißt.

Warum ist das so? Ich behaupte, die Schnittmenge zwischen beidem, Unternehmer*innensein und Künstler*in sein, ist so gering, weil beide Berufe unterschiedliche Richtungen haben.

Als Unternehmerin schaue ich die Welt meiner Kund*innen an, sehe ihre Probleme darin und biete ihnen Lösungen an. Ich gehe von außen nach innen.

Als Autorin gehe ich von innen nach außen. Erst schreibe ich, dann kommt ein Publikum dazu (oder auch nicht). Es geht darum, etwas aus mir herauszubefördern. Das dient nicht den anderen und wenn, dann nur aus glücklichem Zufall. Schreiben, das muss ich, weil es sich als notwendig anfühlt. Weil es mir hilft, die Welt zu verstehen oder wenigstens zu beschreiben – und darin zu leben. Manchmal trifft das auch auf meine Leser*innen zu. Mein Schreiben ist aber kein Produkt, das darauf ausgerichtet ist, zu gefallen (meistens jedenfalls. Manchmal gerate ich in diese Versuchung und das führt immer ins Unglück).

Zwischen diesen beiden Richtungen zu wandeln, ist hart. Ich kann nicht auf Knopfdruck switchen und halte ich mich zu lange in der Welt der Unternehmerin auf, beginnen Teile in mir zu revoltieren. Dann bekomme ich schlechte Laune, dann haftet ein schales Gefühl an meinen Tagen. Dann ersticke ich an zu viel Ungesagtem.

Die Autorin Tina Welling beschreibt diesen Unterschied zwischen Innen und Außen so:

"Wir haben das Gefühl, dass unsere Sehnsucht nach einem kreativen Leben uns von anderen unterscheidet und das ist wahr, das tut es wirklich. Wenn Joseph Campbell etwas über die Arthur-Sage erzählt und über den heiligen Gral, als eine Metapher für die Suche nach dem Sinn des Lebens, dann erzählt er uns davon, dass jeder Ritter sich in den dunkelsten Teil des Waldes begab. Kreative Menschen werden von den dunkelsten Teilen des Waldes angezogen, den Orten, an denen die Fragen von den Bäumen hängen, dicht an dicht, und die Antworten nicht zu finden sind. Wir werden von den Fragen in den Wald gelockt. Und wenn wir im Wald sind, dann greifen wir nach diesen Fragen, und bearbeiten sie mit Sprache, mit Etiketten, mit Zusammenhängen, mit Verbindungen. Das ist unser Geschenk an die Welt als Autor*innen. Wir erkennen das Leben um uns herum, manchmal geben wir ihm Sinn, wir beruhigen einander, wir sind Zeug*innen.“

Als Unternehmerin reicht es nicht, sich mit den Fragen zu beschäftigen – da muss ich auch Lösungen anbieten. Aber als Autorin darf ich mich von Fragen anziehen lassen, die keine endgültige Antwort kennen. Ich darf suchen, finden, wieder verwerfen. Ich halte einfach ein Licht in die Dunkelheit und benenne, was ich sehe. Dabei meint die Dunkelheit nicht nur das Trübe, Schwere, den Schmerz. Es meint alles, was wir im Alltag leicht und geflissentlich übersehen.

Natürlich kann man Schreiben auch sehr viel produktionsorientierter begreifen. Manche Autor*innen schreiben in hoher Frequenz Bücher, die ganz bewusst die Bedürfnisse einer kaufkräftigen Leser*innenschaft im Blick behalten und bedienen. Und ich verurteile das keineswegs. Es ist nur nicht mein Weg. Denn dann wäre ich auch beim Schreiben im Feld der Dienstleistung angekommen – einer kreativen Dienstleistung zwar, aber eben einer Dienstleistung.

Ich möchte in diesem Artikel also über künstlerisches Schreiben sprechen, über das Schreiben, das wir tun, weil es aus uns herauskommt, obwohl nicht sicher ist, ob es dafür einen Markt gibt. Wenn die Menschen es lieben – wunderbar. Wenn nicht oder wenn es nur wenige sind, so will es trotzdem geschrieben werden.

Texte dieser Art sind nicht immer leicht konsumierbar und wollen das auch gar nicht immer sein. Sie zu schreiben, das fordert Mut und Erfindungsreichtum. Zumindest, wenn es darum geht, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern.

Lohnt es sich, ein Buch zu schreiben?

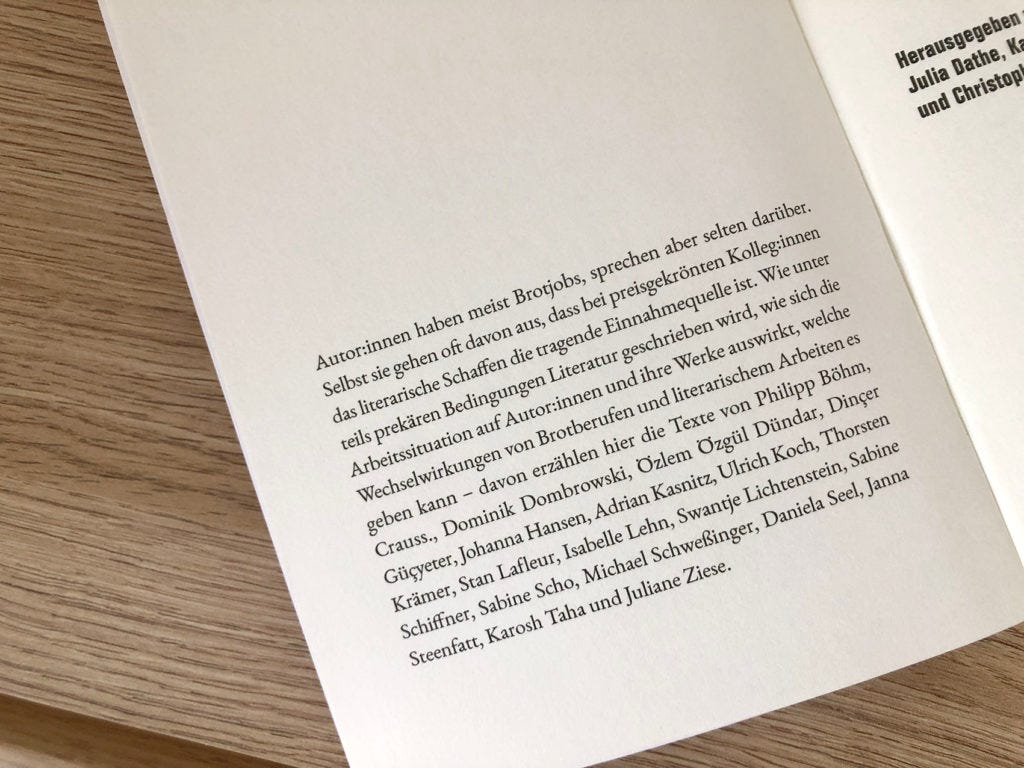

Auch das Buch aus dem Verbrecher Verlag, das ich gerade lese, beschäftigt sich mit dem Spagat zwischen Kunst und Kontostand. „Brotjobs & Literatur“ steht auf dem Cover und selten war ein "&"-Zeichen notwendiger als dieses. Denn „Brotjob Literatur“ – das würde wohl kaum jemand schreiben. Wer sich nach der Schule aufmacht, einen Beruf zu ergreifen und daran denkt, Schriftsteller*in zu werden, hört nicht selten: „Ja, also damit kannst du aber deinen Lebensunterhalt nicht verdienen.“

Grundsätzlich gilt: Natürlich kann man das. Es gibt Autor*innen, die gut von ihren Büchern leben. Einige wenige werden sogar damit reich. Alle anderen verbringen ihr Leben damit, eine Mischkalkulation zu finden, die sich erträglich anfühlt. Die einerseits genug einbringt, um Miete und Krankenversicherung zahlen zu können und die andererseits trotzdem Räume freilässt, in denen man der eigenen Kunst relativ ungestört nachgehen kann.

Dazu kommt: Nirgend sonst ist das Zeit/Ergebnis-Verhältnis vermutlich so unausgewogen wie beim Buchschreiben. Lieder oder ein Gemälde können auch mal an einem Wochenende entstehen – für ein Buch ist das nahezu ausgeschlossen.

Lohnt es sich denn dann überhaupt, zu schreiben? Den Traum vom eigenen Buch hegen schließlich viele Menschen. Wenn ich in einem Gespräch erwähne, dass 2020 mein erstes Buch veröffentlicht wurden ist, dann huscht in 90% der Fälle über das Gesicht meines Gegenübers ein Lächeln und man gesteht mir leise: "Ich hab da auch so eine Idee im Kopf zu einem Buch, schon lange…"

Die Antwort auf die Frage, ob sich das Buchschreiben lohnt, muss natürlich lauten: "Es kommt darauf an." Schaut man sich den reinen Stundensatz an, der sich aus einem Vorschuss und der 5-10 prozentigen Beteiligung an den Erlösen ergibt, „lohnt“ sich das Buchschreiben rein rechnerisch kaum. Die unzähligen Stunden, die in die Arbeit an meinem ersten Buch geflossen sind, habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Der Studenlohn, der sich aus der Gleichung Arbeitszeit geteilt durch Vorschuss ergibt, spuckt am Ende eine erschreckend kleine Zahl aus.

Kann man bereits auf erfolgreiche Veröffentlichungen bei den großen Publikumsverlagen verweisen, fällt diese Bilanz sicher positiver aus. Aber selbst die, die schon erfolgreich mehrere Titel veröffentlicht haben, leben nicht immer vom Schreiben allein. Deshalb kommen wir wohl an der Uni in Hildesheim in meinem Studiengang Kreatives Schreiben auch in den Genuss von Gastdozent*innen, deren Namen im Literaturbetrieb durchaus bekannt sind.

In einem meiner letzten Semester tauschte ich mich mit einer Autorin aus, die eine solche Gast-Dozentur innehatte. In ihrem Seminar schrieb ich einen Text über meine Sehnsucht nach einem parallelen Leben, das ich ausschließlich dem Schreiben und Lesen widmen könnte. Und auch diese Autorin, für ihre Veröffentlichungen bei einem namenhaften Verlag preisgekrönt, vertraute mir nach der Stunde an, dass auch sie sich nach einem solchen Leben sehne. Denn die Zeit, in der sie ganz ungestört einmal da sitzen und denken darf, ist rar.

Stipendien, Preise, Lesungen – Geld kommt für Autor*innen nicht nur aus dem Erlös ihrer Buchverkäufe

Für viele Autor*innen ist das einträgliche Geschäft eben nicht das mit den Buchverkäufen – ein Schuh wird oft erst daraus, wenn man Honorare für schreibnahe Veranstaltungen, Workshops und Stipendien dazuzählt. Isabelle Lehn schreibt in "Brotjobs & Literatur":

"Ich schreibe Rechnungen für Lesungen in Literaturhäusern und Buchhandlungen oder bei Literaturfestivals, schreibe Rechnungen für Podiumsdiskussionen, an denen ich teilnehme, Rechnungen für Vorträge und Keynotes, die ich bei Schriftstellertreffen halte, ich bekomme Honorare, wenn ich Radiointerviews gebe, an Podcast-Gesprächen mitwirke oder Romanauszüge für den Hörfunk einlese."

Mit dieser (hier nicht einmal vollzählig aufgeführten) Aufzählung bekommt man einen Eindruck davon, dass Vorschüsse und Tantieme selbst oft nur ein kleinen Teil des Einkommens ausmachen. Und natürlich ist es auch immer eine Frage des individuellen Schreib-Tempos. Wer vom Bücherschreiben leben will, muss zügig genug schreiben, um in regelmäßigen Abständen fertige Manuskripte abzuliefern. Da gibt es durchaus Buchverträge, die direkt über mehrere Bücher abgeschlossen werden - aber die sollen dann eben auch geschrieben werden. Das geht selten ohne Gefühle von Druck, Beklemmung und Abgabe-Panik vonstatten.

Wer größere Lücken zwischen den Publikationen hat, muss in dieser Zeit Alternative finden. In „Brotjobs & Literatur“ kommen Autor*innen zu Wort, die erzählen, wie schwer das manchmal sein kann – sich zur Kunst, in ihrem Fall zur Literatur, berufen zu fühlen und gleichzeitig den eigenen Lebensunterhalt zu sichern.

Das Problem ist die mentale Vereinbarkeit von Kunst und Kontostand

Die alternativen Geldquellen zu finden ist nicht unbedingt das größte Problem. Das eigentliche Problem ist die mentale Vereinbarkeit von Brotjob und literarischem Schaffen.

Özlem Özgül Dündar schreibt dazu:

„Man kann nicht Vollzeit in diesen Jobs arbeiten, wenn man noch Zeit zum Schreiben finden will. Man muss immer einiges an Stunden und Tagen für das Schreiben reservieren. Um den Kopf freischütteln, um schreiben zu können.“

Dieses den Kopf freischütteln – das ist es, was ich meine. Es ist gar nicht unbedingt die reine Schreibzeit, die fehlt. Es ist der gedankliche Raum. Ich predige in meinen Schreibkursen immer, dass man auch ihn zehn Minuten einen tollen Text verfassen kann. Und das ist wahr. Aber manche Gedanken brauchen mehr. Sie brauchen Raum. Manche Schreibprojekte brauchen einen Raum, in den man erst eintreten kann, wenn man alles andere vorher abgeschüttelt hat. Wie eine literarische Schleuse: Man lässt alles, was vom Stress des Alltags kontaminiert ist, zu Boden gleiten. Man reinigt das Hirn, lüftet es durch, sitzt dort einen Moment in Stille. Und beginnt dann, zu schreiben.

Und vielleicht wäre auch diese Zeit sogar da. Die Zeit für die Schleusenarbeit. Vielleicht hätten wir genug Zeit für diese Übergangsphase von der einen Welt zu anderen, wenn da nicht Dinge wären, die so groß sind, dass sie in der Schleusentür stecken bleiben. Ihre sperrigen Umrisse verkanten im Türrahmen und an manchen Tagen gelingt es überhaupt nicht, sie abzulegen. Finanzielle Sorgen und Existenzangst sind so ein Rückstand des Alltags, den man nicht mal eben so mit etwas Seife von den Händen waschen kann.

Dieses Dilemma liegt also dem niedrigen Lebensstandard zu Grunde, den fast alle Autor*innen im Buch als den ihren akzeptiert haben. Özlem führt aus, wieso das so problematisch ist – die finanzielle Not bedrückt und belastet die Schreibbeziehung.

„Wenn die finanzielle Sicherheit fehlt, dann steht beim Schreiben nicht das Blatt vor mir oder der Laptop, dann steht vor mir diese Rechnung und jene Rechnung (…) Die finanzielle Unsicherheit blockiert das Gehirn. Es ist zu existenziell, als dass man sich auf andere Dinge konzentrieren könnte, als dass man Muße für irgendwas anderes hätte, solange die finanzielle Not andauert.“

Bei vielen freie Autor*innen schwankt das Einkommen stark. Und das hat wiederum Auswirkungen auf die eigene Schaffenskraft. Die Erkenntnis, das erst eine gewisse Sicherheit das Schreiben möglich, fruchtbar oder ergiebig macht und dass längst nicht jede Autor*in darüber verfügt, hat schon Virginia Woolf in ihrem Essay „Ein Zimmer für sich allein“ in Worte gefasst.

Verantwortung ist ein weiteres solches Sperrgut, das den Zugang zum mentalen Raum blockierten kann. Es hat immer Schuldgefühle im Handgepäck. In vielen Familien bleibt die Care-Arbeit in großem Maße an den Frauen hängen – die Sehnsucht nach dem Schreiben bleibt. Sandra Gurgic schreibt in ihrem Artikel "Blut, Milch, digitale Tinte" in der Zeit darüber, was es bedeutet, Schriftstellerin und zugleich Mutter zu sein:

"Hier hält C. mir den Rücken frei, damit ich ungestört arbeiten kann, wir sind ein Team, aber mich plagt Unruhe, Zerrissenheit, als stünde mir die Freiheit, die ich mir nehme, nicht zu. Wenn ich mich zurückziehe und arbeite, ertappe ich mich beim Gedanken an das Kind, wenn ich mich der Familie widme, sehne ich mich nach Schreibzeit. Warum fällt es mir so schwer, das eine vom anderen zu trennen?"

Eine andere Fessel am Fußgelenk manche Autor*innen ist das Thema chronische Erkrankung. Schmerzen und Erschöpfung kommen natürlich mit durch die Schleuse, lassen sich leider nicht an der Garderobe abgeben und später wieder überstreifen.

Auch in Bezug auf die alternativen Möglichkeiten, als Autor*in Geld zu verdienen, erschweren Erkrankungen den Zugang: Durch Lesungen und Aufenthaltsstipendien Geld zu verdienen ist für mich zum Beispiel aufgrund meiner chronischen Erkrankungen kaum möglich. Auch für viele Mütter fallen solche Optionen weg – der Alltag mit Kindern lässt sich mit Aufenthalts-Stipendien zum Beispiel nur schlecht vereinbaren. So sind nicht alle alternativen Einkommensquellen für alle Autor*innen auch erreichbar.

Ich habe den Weg in die Selbstständigkeit als Schreibmentorin gewählt – nah genug am Thema, aber eben einträglicher als das Schreiben selbst. Trotzdem verbringe ich als selbstständige Coachin einen Großteil meiner Zeit mit Marketing. Eine Dienstleistung zu verkaufen ist etwas anderes, als Kunst zu machen.

Hast es dir doch selbst ausgesucht – also jammer nicht!

Weder das Buch aus dem Vebrecher-Verlag, noch diesen Artikel halte ich übrigens für pures Lammentieren. Denn das Leben als Autor*in IST eine Herausforderung. Und ich schreibe darüber, damit sich andere Künstler*innen verstanden und gesehen fühlen. Und damit wir sichtbar machen und eine Diskussion darüber führen können, welche Hürden für verschiedene Gruppen von Autor*innen existieren.

Die finanzielle Unsicherheit, die Selbstzweifel, die nicht vorhandene Altersvorsorge mögen dem Klischee der “leidenden Künstler*in” entsprechen – aber viele Menschen, die sich für diesen Lebensweg entscheiden, werden mit diesen Themen unweigerlich konfrontiert.

Die Corona-Pandemie hat mit ihren geschlossenen Kino- und Theatersälen, den abgesagten Lesungen und verschobenen Buchmessen der Gesellschaft vor Augen geführt, wie sehr sie ihre Künstler*innen braucht. Kunst ist kein nettes Gimmick, das wir uns in guten Zeiten leisten sollten. Sie gibt Anstoß zu wichtigen Veränderungen, versorgt die Menschen mit Halt und Sinn und kann Sprachrohr der Gesellschaft und der ihr inhärenten Herausforderungen sein.

Warum tun wir uns das Schreiben dann eigentlich an?

Für die Kreativen bleibt die Entscheidung für ihre Berufung vermutlich zeitlebens ein Drahtseilakt – wieviel Zeit schinde ich für die freie Ausübung meiner Leidenschaft heraus? Wie sehr verbiege ich mich, um Geld zu verdienen? Wie kann ich die Balance aus Brotjob und Kunst so wahren, dass ich weder verarme noch depressiv werde?

Manche*r , die diesen Artikel bis hierhin gelesen hat, wird sich vielleicht fragen: »Ja, aber, was quälst du dich so? Kannst du dich nicht einfach in ein Büro setzen und gut ist?«

Nein, irgendwie nicht. Manchmal mag das eine verlockende Vorstellung sein, aber ich kenne mich. Erstens lässt meine Gesundheit ein normales 9-to-5 im Büro leider nicht zu. Aber zweitens weiß ich, dass nach einigen Monaten in einem gewöhnlichen Brotjob die Kunst anklopft. Erst leise. Dann vehementer. Ich weiß, sie gibt keine Ruhe. Sie ist wie diese Bekannte, die immer auftaucht, egal, ob es gerade passt oder nicht. Die sich selber einlädt, durch den Türschlitz schlüpft und es sich auf deinem Sofa bequem macht, mit der Fernbedienung und einem Glas Rotwein in der Hand, als wäre es ihr Zuhause. Und wenn wir ehrlich sind, dann lieben wir sie. Gerade, weil sie so unmöglich ist. So dreist. Weil sie nicht nachfragt, weil sie einfach da ist. Und uns ihre irren Geschichten erzählt. Immerhin sind wir bereit, eine ganze Menge für sie auszuhalten. Unsicherheiten, die für die meisten Menschen schlaflose Nächte und Magenschmerzen bedeuten würden (für uns manchmal natürlich auch).

Wir sind bereit, wenn nötig, auf das zu verzichten, was die kapitalistische Leistungsgesellschaft als höchstes Gut auserkoren hat: Geld und Status. Wir sind bereit, anzuecken und haben akzeptiert, dass manche Menschen unseren Weg nicht nachvollziehen können. Wir gehen nicht nur nach der Vernunft. Wie lassen zu, dass unser Körper, unsere Seele, eine wesentliche Rolle bei unserer Lebensgestaltung spielt – und das ist in diesen unsicheren Zeiten ein Akt ungeheuren Mutes. Und einer Kraft, derer wir uns selbst bewusst werden dürfen.

... und was wäre die Welt ohne euch mutigen und kreativen Seelen, die den Spagat auf sich nehmen? Vermutlich nicht auszuhalten! Deshalb einfach nur DANKE, dass du und alle anderen diesen Weg gehen und uns mit euren Geschichten bereichert!

Danke für diesen schönen Artikel. Erst durchs eigenhändige Buchschreiben ist mir bewusst geworden, welche Mühen und Aufwände und Herausforderungen hinter einem Buch stecken.